実家が空き家なんだけど、このままにしていてはいけないの?

おすすめの対処を教えてほしい・・・

・・・そもそも空き家ってどういう状態?

簡単に言うと、空き家は居住・使用しておらず、管理もされていない家のことです。

空き家は社会問題化していることから、国によって対策が進んでいます。

そのため、放置すると罰則などがありますので注意しましょう。

目的・ゴールを決めて、正しく対処すれば大丈夫です。

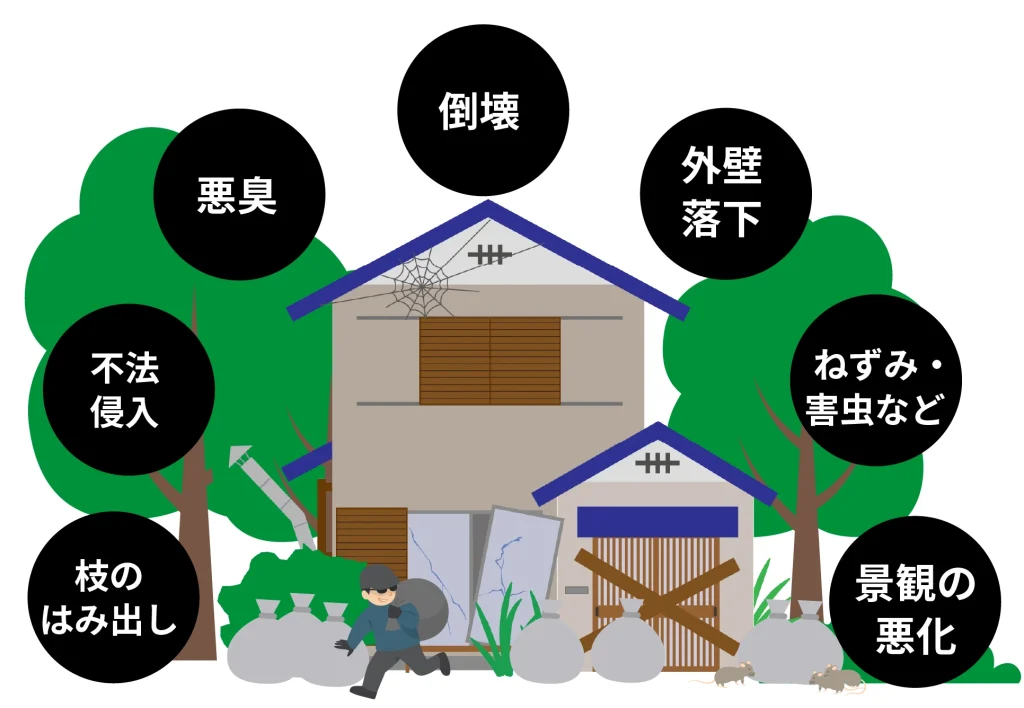

近年、日本では「空き家問題」が深刻化しています。空き家を放置すれば、治安や景観の悪化、資産価値の低下、近隣住民への迷惑といった問題が発生し、所有者に対しては罰則が与えられる可能性があります。

本記事では、空き家問題の原因や影響を深掘りし、具体的な解決策を解説します。ぜひ最後までお読みいただき、空き家問題に対する理解を深めてください。

空き家問題とは?基本的な定義と背景

空き家問題は、現代の日本における深刻な社会問題の一つです。総務省統計局によると、2023年の空き家率は日本全国で14%を超え、増加傾向にあります。

主な原因は、少子高齢化や人口減少、都市部への人口集中が挙げられます。これにより、空き家が適切に管理されず放置されるケースが増え、社会や経済に悪影響を及ぼしています。

空き家とは、所有者が居住や使用をしておらず、かつ管理や活用が適切に行われていない建物や住宅を指します。法律上の定義としては、「空き家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、空家法)に基づき、以下のように定義されています。

法律上の空き家の定義

「この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。第十四条第二項において同じ。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。」

- 所有者が常時居住していない住宅

- 物品の保管や事業のために使用されていない住宅

- 適切に管理されていないことで倒壊や治安悪化のリスクがある建物

空き家の種類を状態別に解説

空き家はその状態や管理状況によって、いくつかのカテゴリーに分けることができます。それぞれの状態に応じて問題の深刻度や必要な対策が異なります。以下に、6つの代表的な空き家の分類を挙げて説明します。

1. 完全な空き家

誰も居住しておらず、長期間にわたって管理もされていない状態の空き家です。

- 特徴

- 所有者が存在するが、実際には放置されている。

- 建物が老朽化し、倒壊や火災のリスクが高まる。

- 景観を損ない、近隣住民に迷惑をかける可能性がある。

- 必要な対策

- 管理者を特定し、修繕・解体を含む適切な処置を行う。

- 行政の指導や空家法の適用を検討。

- 査定をして売却を検討する。

2. 定期的に管理されている空き家

所有者が居住していないものの、定期的に手入れや点検が行われている状態です。

- 特徴

- 外観は整備されており、老朽化や安全面のリスクが低い。

- 所有者が将来的に活用する計画を持っている場合が多い。

- 必要な対策

- 継続的な管理を行い、活用の具体的な計画を進める。

- 活用が難しい場合は、売却や賃貸を検討。

3. 一時的な空き家

所有者が一時的に不在であり、将来的に居住する予定がある空き家です。

- 特徴

- 海外赴任や長期入院などの理由で、一時的に空き家となっている。

- 建物自体は管理されていることが多い。

- 必要な対策

- 定期的な管理や保守を怠らない。

- 不在の間に空き巣や火災のリスクを回避するための対策を取る。

4. 実質的な空き家

高齢者が居住しているが、管理が行き届いておらず、事実上放置されているように見える住宅。

- 特徴

- 老朽化が進み、外観が空き家同然の状態。

- 高齢者が家の維持管理を行うことが難しくなっている。

- 必要な対策

- 地域や家族、行政のサポートを受けて維持管理を強化。

- 将来的な住み替えや施設の入居、あわせて売却を検討。

5. 売却・賃貸を検討中の空き家

所有者が売却や賃貸を検討しているが、まだ具体的な手続きに進んでいない空き家です。

- 特徴

- 所有者が現状を把握しきれていないケースが多い。

- 活用される可能性があるが、放置されるリスクもある。

- 必要な対策

- 不動産査定を受け、資産価値を把握する。

- 早めに売却や賃貸の手続きを進める。

6. 特定空家

特定空家とは、「空家法」(空家等対策の推進に関する特別措置法)に基づき、以下の条件に該当する空き家として行政から指定された建物です。

- 倒壊や落下物の危険性がある

- 衛生や景観を損ない、周囲に悪影響を与えている

- 適切に管理されておらず、社会的に問題がある

特定空家に指定されると、行政から改善を求める指導や勧告、命令が出されるほか、固定資産税に大きな影響が及びます。

固定資産税の増加

通常、住宅用地に適用される固定資産税には軽減措置があります。例えば:

- 200㎡以下の部分は課税標準額の1/6に軽減

- 200㎡を超える部分は課税標準額の1/3に軽減

しかし、特定空家に指定されると、この軽減措置が適用されなくなります。その結果、次のような影響があります:

- 税額の増加

軽減措置が外れることで、固定資産税が大幅に上昇し、数倍に達することもあります。 - 経済的負担の増加

修繕費や解体費と併せて、特定空家の所有者にとって大きな負担となります。

特定空家に指定されることで、税金面の負担が増すだけでなく、適切な管理や対応を行わなければ行政代執行により強制的に解体され、その費用を請求される場合もあります。

必要な対策

- 所有者は速やかに修繕や解体を行う必要があります。

- 空き家が特定空家に指定される前に、不動産査定を利用して売却や活用を検討し、負担を軽減することが推奨されます。

| 空き家の種類 | 特徴 | 対策 |

|---|---|---|

| 完全な空き家 | ・所有者が存在するが、実際には放置 ・建物が老朽化、倒壊や火災のリスク高 ・景観を損ない、近隣住民に迷惑をかける可能性 | ・管理者を特定し、修繕・解体を含む適切な処置を実施 ・行政の指導や空家法の適用を検討 ・査定をして売却を検討 |

| 定期的に管理されている空き家 | ・外観は整備され老朽化や安全面のリスク低 ・将来的な活用計画ありのケースが多い | ・継続的な管理 ・活用の具体的な計画を立てる ・売却や賃貸を検討 |

| 一時的な空き家 | ・海外赴任や長期入院などの理由での一時的な空き家 ・管理されていることが多い | ・定期的な管理や保守を継続 ・空き巣や火災などのリスク対策 |

| 実質的な空き家 | ・老朽化し外観が空き家同然の状態 ・高齢者で家の維持管理が難しい状況 | ・地域や家族、行政のサポートを受け維持管理を強化 ・将来的な住み替えや施設の入居を検討 ・あわせて売却を検討 |

| 売却・賃貸を検討中の空き家 | ・現状を把握しきれていないケース多 ・活用される可能性と放置されるリスク | ・不動産査定で資産価値を把握 ・早めに売却や賃貸の手続きを進める。 |

| 特定空家 | ・倒壊や落下物の危険性がある ・衛生や景観を損ない、周囲に悪影響を与えている ・適切に管理されておらず、社会的に問題がある ・固定資産税の増加 | ・所有者は速やかに修繕や解体を行う必要があります。 ・空き家が特定空家に指定される前に、不動産査定を利用して売却や活用を検討し、負担を軽減することが推奨されます。 |

空き家問題がもたらすリスクとデメリット

空き家問題のリスクやデメリットには以下のようなものがあります。

老築化などによるリスク

空き家の傷みが進むと、倒壊したり、外壁や屋根などの部材が落下してしまう危険性があります。近隣への迷惑や景観の悪化、ひいては治安面にも悪影響を及ぼします。

治安や衛生面の悪化

空き家が放置されることで、ゴミの不法投棄や不審者の侵入が起こりやすくなります。ネズミや害虫などが大量発生し、悪臭の発生や不衛生な状態になり、地域の治安や景観が損なわれます。

資産価値の低下と税金の増加

空き家が適切に管理されないと、建物の老朽化が進み、資産価値が下がります。また、固定資産税や都市計画税の負担が増加するケースもあります。

植物などによる近隣住民への影響

放置された空き家では木や草が伸び放題となり、隣の敷地や道路へ枝がはみ出し、近隣の建物や歩行者に迷惑がかかります。また火災や倒壊のリスクを引き起こすことがあり、近隣住民への直接的な損害を招く可能性があります。

空き家問題が起きる主な原因

空き家問題の原因には、主に「高齢化と人口減少」「相続問題」「管理・活用の難しさ」の3つが挙げられます。

高齢化と人口減少

日本の空き家問題の根底には、「高齢化」と「人口減少」という社会的要因が深く関わっています。ここでは、高齢化と人口減少が空き家問題にどのように影響を与えているのかを詳しく解説します。

1. 高齢化による空き家の増加

日本は世界でも例を見ないスピードで高齢化が進んでいます。総務省のデータによると、2023年時点で65歳以上の人口は約29%を占めています。この高齢化は、以下のように空き家問題を引き起こしています。

- 高齢者の一人暮らしが増加

高齢者が一人で住む家は、本人が施設に入居したり亡くなったりすると空き家となるケースが多くあります。特に、地方の住宅では、家族が近隣に住んでいない場合、管理が放置されやすくなります。

また、近隣に家族がいても、本人がいずれ家に戻るつもりであり手放せない場合や、認知症が進んでおり対処が難しいケースもあります。 - 高齢者が家を維持できない

高齢者は身体的にも経済的にも家屋の維持管理が困難な場合があります。修繕や清掃を行うことができず、その結果、建物が老朽化してしまうケースあります。

高齢者が居住している状態でも、適切に維持管理が行えない場合、その家が実質的に「空き家化」しているとみなされることがあります。

2. 人口減少による地方の空き家問題

日本の総人口は減少傾向にあり、地方の過疎化が進んでいます。この現象は、空き家問題をさらに深刻化させています。

- 都市部への人口集中

若い世代が地方から都市部へ移動することで、地方の住宅が放置されやすくなります。都市部に移り住んだ世代は、実家を引き継ぐことなく、自分たちの住居を優先する傾向があります。 - 過疎地域での需給バランスの崩壊

人口減少により需要が低下し、地方の不動産市場では住宅の供給過剰が発生しています。こうした地域では空き家が買い手も借り手も見つからず、放置されることが一般的です。

3. 若年層の住宅需要減少

高齢化と人口減少が進む中、若年層の住宅需要も減少しています。この現象が空き家問題を加速させています。

- 結婚・出産の減少

結婚や出産を控える若年層が増加し、家を持つ需要が減少しています。このため、空き家が増え続けても新たな需要が生まれない状況です。 - 住宅の新築志向

若年層が中古住宅ではなく新築住宅を好む傾向も、既存の空き家が活用されない原因の一つです。

4. 社会インフラの老朽化と地域の衰退

高齢化と人口減少は、地域全体のインフラや活力にも影響を与えています。

- 地域コミュニティの崩壊

高齢化が進む地域では、コミュニティが弱体化し、空き家が適切に管理されないまま放置されることが増えています。 - 行政サービスの縮小

人口減少が進む地域では、行政サービスが縮小し、空き家問題への対応が後回しになるケースもあります。

5. 高齢化と人口減少に対する対策の必要性

高齢化と人口減少に伴う空き家問題を解決するためには、以下のような取り組みが必要です:

- 地方への移住促進と空き家活用

地方移住を促す政策を進め、空き家を活用した賃貸やリノベーションを促進することが重要です。 - 空き家の早期対策

高齢者が元気なうちに家の相続や売却について話し合い、将来の空き家化を防ぐことが求められます。 - 行政の支援強化

空き家バンクや補助金制度を利用し、空き家の管理や活用を積極的に支援することが必要です。

相続問題

空き家問題の大きな要因の一つとして、相続問題があります。日本では、親から子へ住宅を相続するケースが多く見られますが、相続に関する法律や税制、所有者間の意思決定が複雑であるために、空き家の放置や管理不全が発生しています。以下に相続問題が空き家問題に繋がる具体的な要因を解説します。

1. 共有名義による意思決定の複雑化

空き家を複数の相続人が共有名義で相続するケースは非常に一般的です。しかし、この場合、次のような問題が発生します:

- 管理方針が決まらない

相続人同士で管理方針が合意できないと、修繕や売却といった具体的な対応が先延ばしになります。これにより、空き家が放置されるリスクが高まります。 - 不公平感の発生

共有名義では、それぞれの相続人が費用負担や利益配分に不公平感を感じることが多く、これがトラブルに発展することもあります。

2. 相続税や固定資産税の負担

空き家を相続した場合、次のような経済的負担が問題となります:

- 相続税の支払い

空き家を相続した際には、現金で相続税を支払わなければなりません。特に資産価値が高い空き家の場合、この負担が大きく、相続人が管理や活用に消極的になる原因となります。 - 固定資産税や維持費の増加

空き家を所有している限り、毎年の固定資産税や都市計画税を支払う必要があります。加えて、修繕費や管理費用が重なるため、経済的な余裕がない相続人にとっては大きな負担です。

3. 相続時に生じる感情的な問題

相続は法律的な問題だけでなく、家族間の感情的な問題を引き起こすことがあります。

- 親との思い出が詰まった家

実家や祖父母の家といった空き家には、家族の思い出が詰まっており、売却や解体に対して心理的な抵抗を感じる相続人が多いです。 - 家族間の対立

相続の過程で、相続人間の意見が対立し、空き家の処分が進まないケースもあります。この対立が長引くと、建物の老朽化が進み、問題がさらに複雑化します。

4. 遺産分割や法律知識の不足

多くの相続人が相続や遺産分割に関する知識を持ち合わせておらず、問題解決が滞る場合があります。

- 遺言書がない場合のトラブル

被相続人が遺言書を残していない場合、法律に基づいた遺産分割協議が必要です。この手続きが複雑で時間がかかることが、空き家問題を悪化させる要因となります。 - 相続放棄と所有権の問題

負債や税金の負担を避けるために相続を放棄する相続人もいます。しかし、相続放棄によって空き家の所有権が宙に浮いた状態になる場合、適切な管理が行われないリスクが高まります。

相続放棄について詳しくはこちら→

5. 早期の相続対策が必要

相続問題を防ぐためには、事前に対策を講じることが重要です。

- 遺言書の作成

被相続人が遺言書を作成することで、遺産分割をスムーズに進めることができます。 - 相続税対策

生前贈与や節税対策を行うことで、相続人の負担を軽減できます。 - 家族間での話し合い

親が元気なうちに相続人全員で話し合い、方針を決めておくことで、空き家問題のリスクを回避できます。

相続問題は、空き家を適切に管理・活用する上での大きな障壁となります。こうした問題を避けるために、専門家や行政の支援を積極的に活用することが解決への近道です。

管理・活用の難しさ

空き家を所有する多くの人々が、物理的・経済的・心理的な課題に直面しており、これが空き家の増加を招く原因となっています。以下に主な課題を掘り下げて解説します。

1. 遠方に住む所有者による管理の困難さ

空き家所有者が物件から離れた地域に住んでいる場合、定期的な管理や清掃が難しくなります。また、遠方での管理は次のような負担を伴います:

- 物理的な負担

定期的な点検や清掃を行うためには時間と労力が必要ですが、遠方に住む所有者にとっては現実的に難しいことが多いです。 - 経済的な負担

管理のために業者に依頼すると、費用が発生します。さらに、頻繁に物件を訪れる場合には移動費や時間的コストがかかります。

2. 経済的負担と維持費の問題

空き家を適切に管理・活用するには、多額の費用が必要になる場合があります。

- 修繕費用の問題

放置された空き家は老朽化が進むため、修繕に多額の費用がかかる場合があります。特に、屋根や外壁など大規模な修繕が必要な場合、所有者にとって大きな負担となります。 - 解体費用の高さ

不要な空き家を解体するためには、100万~300万円もの費用がかかることが一般的です。このコストの高さが、所有者が解体をためらう原因となっています。

3. 法的知識や制度の認識不足

空き家の管理や活用に関して必要な法的知識や制度に対する理解が不足していることも、管理の難しさを増加させています。

- 特定空家に関する認識不足

空き家法に基づき、管理が不十分な空き家は「特定空家」として認定される可能性があります。これにより、行政から指導や命令、最終的には強制撤去を受けるリスクがありますが、この事実を知らない所有者が多いのが現状です。 - 行政の支援制度の未活用

空き家バンクや税制支援などの行政の対策があるにもかかわらず、所有者がこれらを知らずに活用しないケースが少なくありません。

4. 空き家に対する心理的な障壁

管理や活用を難しくしているのは、所有者の心理的な要因も大きく影響しています。

- 家財の処分整理や解体費用をかけたくない

大きい費用負担がかかる部分である家財・荷物などの処分や、解体などは判断を後回しにしているうちに長期間放置されてしまうというケースが少なくありません。 - 思い出が詰まっているため売却をためらう

実家や親の家などの空き家は、思い出が詰まっているために売却や解体を決断しにくい場合があります。 - 将来自分や親族が使うかもしれないので一旦そのままにしている

家に居住していた思い出を大切にしたい気持ちや、いつか地元に帰りたい、そのうち親族の誰かが活用するかもしれない、というような漠然とした思いがあり、使用されいまま家が放置されてしまう場合があります。 - 近隣住民との関係性を気にする

売却や解体が近隣住民に与える影響を懸念し、管理や活用が進まないことも多いです。

空き家の維持管理やリフォームには費用がかかり、活用を成功させるためにも専門知識や時間的、経済的投資が必要になるため、所有者が負担を感じ、うまく活用が進まないことも原因の一つとなっています。

こうした背景から、使用目的のない空き家は、20年間でおよそ2倍に増え(平成10年:180万戸 → 平成30年:350万戸)、今後も増加が見込まれています。

引用:国土交通省ー空き家対策特設サイト「空き家の問題とは? 法改正について」

日本における空き家問題の現状と将来予測

日本の空き家問題は今後も深刻化すると予測されています。国土交通省のデータでは、2040年には空き家率が30%近くに達する可能性が示されています。こうした状況を改善するためには、早急な対策が求められています。

日本における空き家問題の現状と将来予測

空き家問題の現状

日本の空き家率は年々増加しており、**総務省「令和3年住宅・土地統計調査」**によると、2023年時点で全国の空き家数は約850万戸、空き家率は14%を超えています。この空き家の中には、住宅として活用可能な状態のものだけでなく、老朽化や管理不足によって放置されているものも多く含まれています。

特に地方においては、人口減少や過疎化の影響で空き家率がさらに高い地域もあります。都市部でも、古い建物や相続後に利用されていない家屋が増え、空き家問題が顕在化しています。

- 都道府県別の空き家率

総務省のデータによると、空き家率が特に高いのは以下の地域です:- 山梨県(約23%)

- 高知県(約22%)

- 和歌山県(約20%)

これらの地域では、地方移住の推進や空き家活用政策が重要課題となっています。

空き家の利用状況

空き家の利用状況を分類すると、大きく以下の4つに分けられます:

- 賃貸用:賃貸物件として提供可能な状態の空き家(約29%)

- 売却用:販売可能な空き家(約3%)

- 二次利用用:別荘や帰省時に利用される空き家(約5%)

- その他の空き家:管理が行き届いておらず、放置されている空き家(約63%)

特に「その他の空き家」が全体の過半数を占めており、適切な管理が行われていないことが問題視されています。

空き家問題の将来予測

日本の人口動態と高齢化の進行により、今後も空き家率は上昇し続けると予測されています。

- 2040年の予測

国土交通省の推計では、2040年には空き家率が約30%に達する可能性があるとされています。これは、3軒に1軒が空き家となる計算です。 - 地方と都市部の格差

地方では空き家がさらに増加し、都市部においても核家族化や高齢化により空き家が増えると考えられています。特に団塊の世代が所有する住宅が、今後10~20年で空き家化するリスクが高いとされています。 - 経済的影響

空き家問題の深刻化により、不動産価値の下落や税収減が懸念され、地域経済に与える悪影響も大きくなっています。また、空き家の適切な管理が行われない場合、倒壊や火災などのリスクが社会的コストを増加させると予測されています。

空き家問題解決のための方向性

今後、空き家問題を解決するためには以下の取り組みが必要です:

- 空き家バンクの利用促進

地域住民や移住希望者に空き家情報を提供し、活用を促進する。 - 税制改革や補助金制度の強化

解体やリフォームに対する補助金を拡充し、空き家管理のコストを軽減する。 - 地域ごとの空き家対策計画

地域の実情に応じた具体的な空き家対策を策定する。

空き家問題を解決するための基本対策

空き家問題を解決するためにできる対策には、以下が挙げられます。

適切な管理と活用

空き家を定期的に点検し、清掃やメンテナンスを行うことでリスクを軽減できます。また、賃貸やシェアハウスなどの活用方法も検討すべきです。

法律や行政支援を利用する方法

空家法や空き家バンクなどの行政支援を活用することで、空き家問題の解決がスムーズになります。

不動産査定が空き家問題解決の第一歩になる理由

空き家を有効活用するためには、まず不動産査定を行い、資産価値を把握することが重要です。不動産査定を通じて、売却や賃貸に向けた適切な判断を下すことができます。

まとめ

空き家問題は、社会全体に影響を及ぼす重要な課題です。その解決には、適切な管理や活用、法律の知識、そして不動産査定が不可欠です。

まずは、空き家の現状を正確に把握し、不動産査定を通じて最適な解決方法を見つけることをおすすめします。専門家のアドバイスを活用しながら、空き家問題に向き合いましょう。